|

|

世界艺术鉴赏

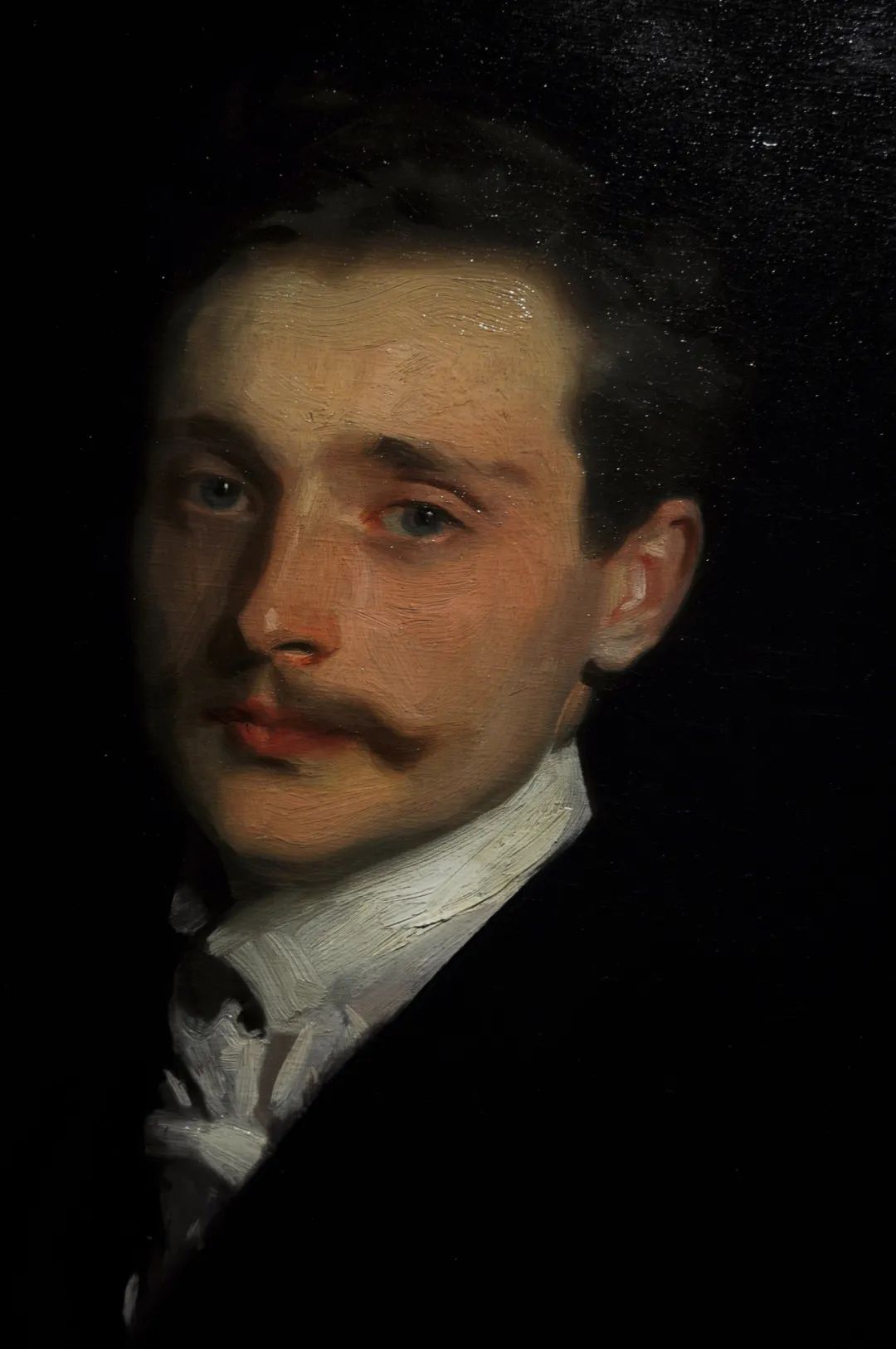

约翰·辛格·萨金特John Singer Sargent(1856—1925)

“若你只觉得我画得美,那是我最大的失败。” ——萨金特笔下,优雅从来不是终点,而是探索人性的入口。

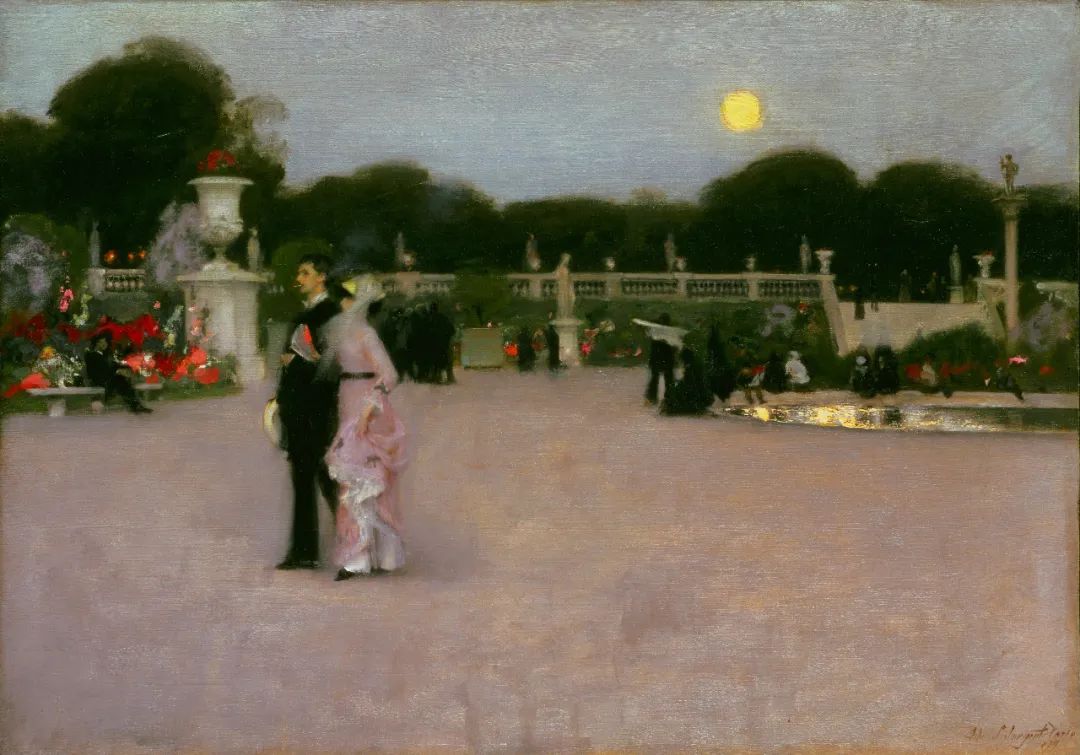

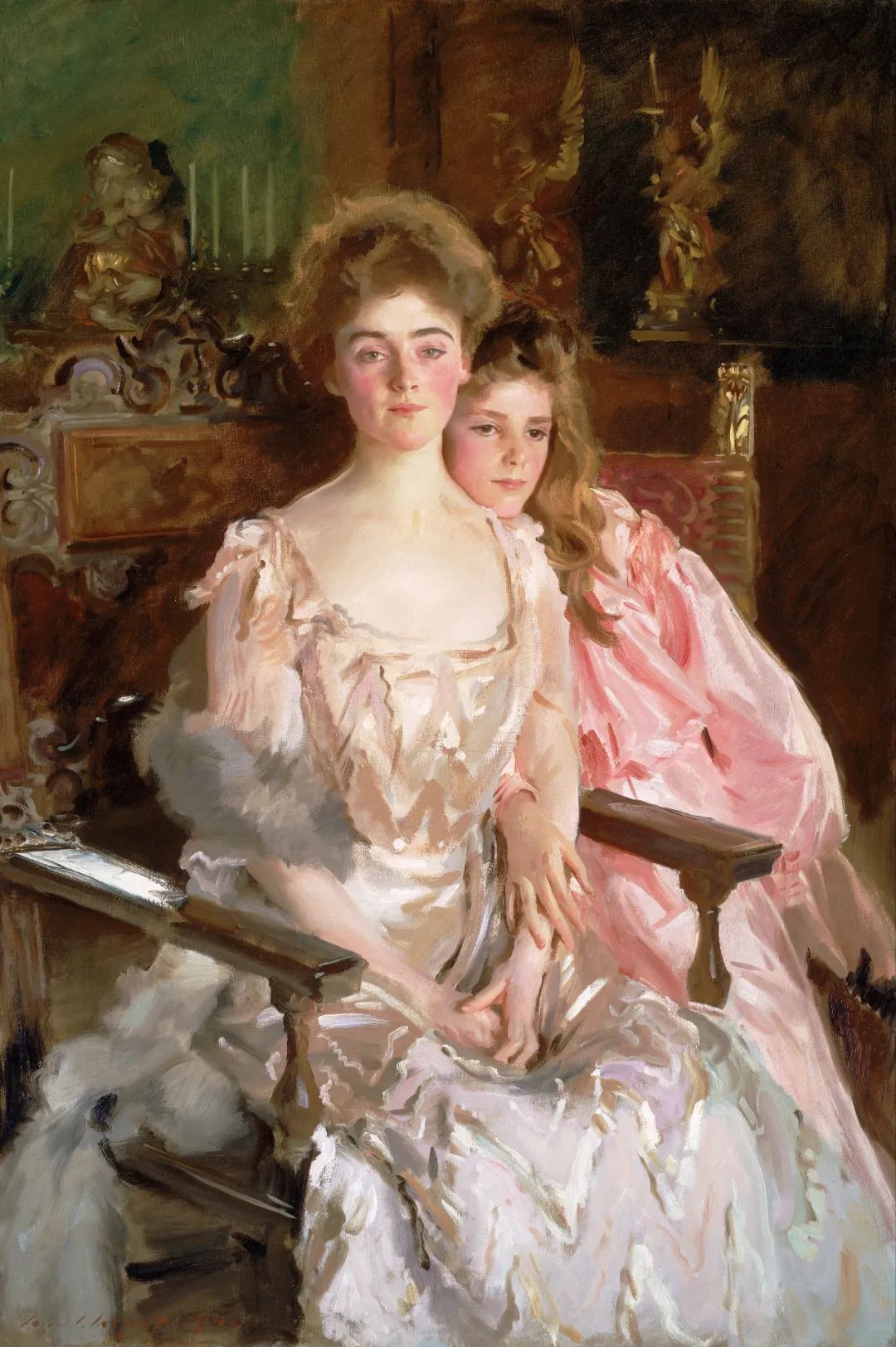

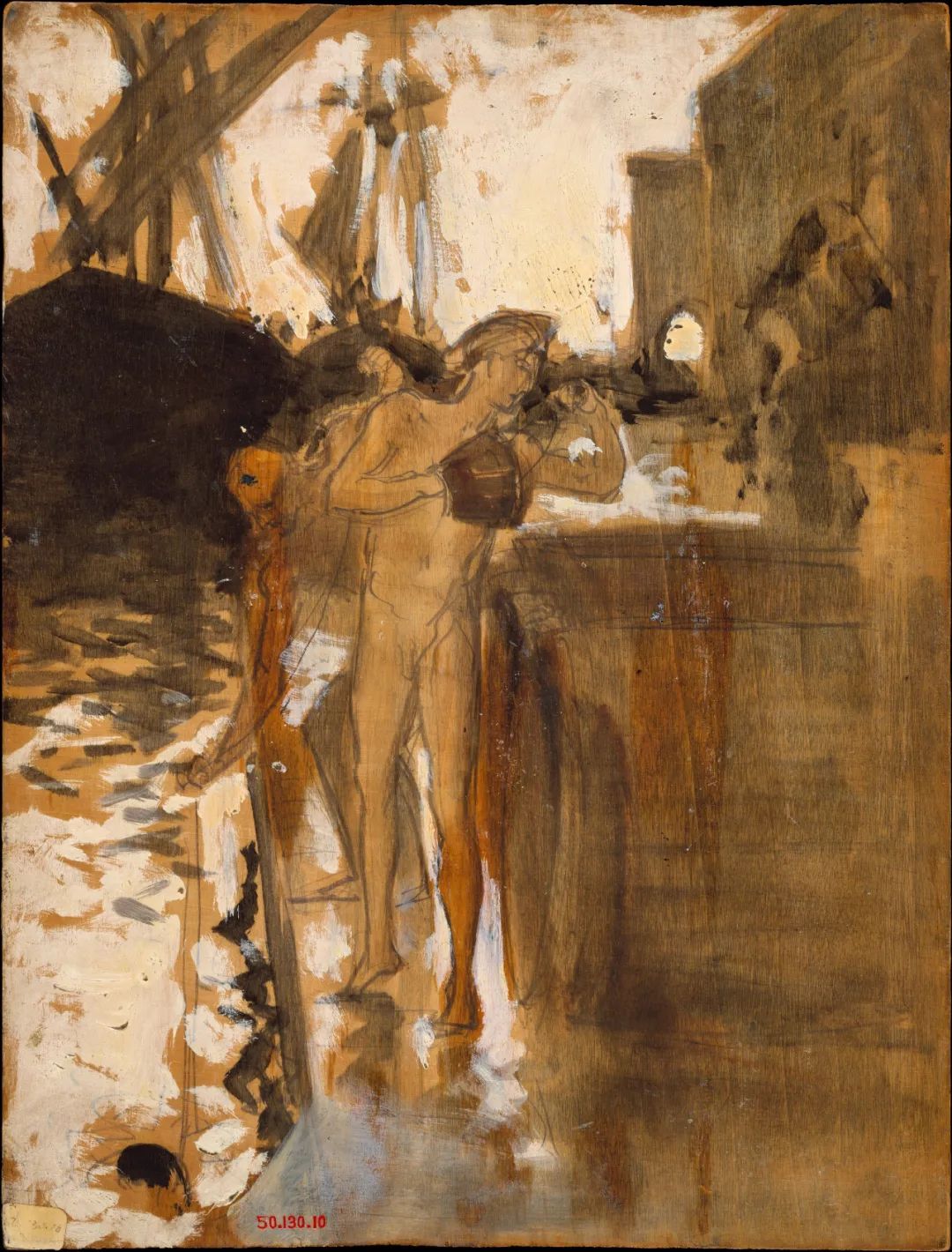

他是19世纪欧美上流社会的“御用摄影师”,一支笔刷俘获半个贵族圈,连艺术评论家也叹服:“萨金特让肖像画有了心跳”;他笔下的贵妇眼波流转、孩童笑语盈盈,却因一条滑落的肩带掀起轩然大波;晚年他逃离名利场,用水彩泼洒晨雾,用壁画叩问战争,留下跨越百年的艺术预言。 约翰·辛格·萨金特——这位被《泰晤士报》誉为“用色彩编织故事的魔术师”,用一生诠释:真正的艺术,是灵魂的镜子。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1856年的佛罗伦萨,一位医生与水彩画家的结合,诞生了未来震撼画坛的天才。萨金特在琴声与画布间长大,12岁进入佛罗伦萨美术学院,18岁远赴巴黎,在卡罗勒斯-杜兰画室学习。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1856年的佛罗伦萨,一位医生与水彩画家的结合,诞生了未来震撼画坛的天才。萨金特在琴声与画布间长大,12岁进入佛罗伦萨美术学院,18岁远赴巴黎,在卡罗勒斯-杜兰画室学习。当马奈的《草地上的午餐》颠覆传统时,年轻的萨金特捕捉到“瞬间光色”的魔力。1878年,他凭《在坎卡尔捡拾牡蛎的人们》斩获沙龙展提名奖——印象派笔触下的劳动者与大海对话,暗藏他突破古典的野心。 1876年加入美国籍,却将灵魂献给欧洲。“我像水彩一样流动。”萨金特自嘲是“没有祖国的画家”,却在伦敦找到归宿。1884年《高特鲁夫人》丑闻后,英国以宽容接纳了这位“叛逆者”。   [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“我要画出活生生的人,而不是僵硬的衣架!”萨金特的画笔既是镀金时代的“造梦机”,也是刺穿虚伪的利刃:权力与财富的“入场券”:从西奥多·罗斯福总统到石油大亨洛克菲勒,他的肖像画成为精英标配。《马尔伯勒公爵夫妇》中流动的金色长裙,暗喻着不衰的贵族荣光; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“我要画出活生生的人,而不是僵硬的衣架!”萨金特的画笔既是镀金时代的“造梦机”,也是刺穿虚伪的利刃:权力与财富的“入场券”:从西奥多·罗斯福总统到石油大亨洛克菲勒,他的肖像画成为精英标配。《马尔伯勒公爵夫妇》中流动的金色长裙,暗喻着不衰的贵族荣光;  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一条肩带的革命:1884年,巴黎沙龙展上的《高特鲁夫人》引发地震。画中美籍贵妇右肩带慵懒滑落,苍白肌肤如暗夜珍珠般刺目。卫道士怒吼:“伤风败俗!”萨金特拒绝修改,携画远走伦敦。讽刺的是,英国观众为画中“桀骜的生命力”倾倒,订单如雪片纷至。今日,《X夫人》被誉为“现代性感的觉醒”——它撕开维多利亚时代的虚伪,预言了20世纪的艺术自由。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一条肩带的革命:1884年,巴黎沙龙展上的《高特鲁夫人》引发地震。画中美籍贵妇右肩带慵懒滑落,苍白肌肤如暗夜珍珠般刺目。卫道士怒吼:“伤风败俗!”萨金特拒绝修改,携画远走伦敦。讽刺的是,英国观众为画中“桀骜的生命力”倾倒,订单如雪片纷至。今日,《X夫人》被誉为“现代性感的觉醒”——它撕开维多利亚时代的虚伪,预言了20世纪的艺术自由。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]40岁后,萨金特厌倦了画“精致的傀儡”。他戴上草帽,背着画箱走向世界:威尼斯运河在水彩中荡漾,笔触如水流肆意(《威尼斯水道》);北非阳光灼烧画布,市集帐篷的色彩浓烈到几乎迸裂;《蒂罗尔州湖》(1910后)中,水彩泼洒出晨雾的朦胧,红与蓝碰撞出自然的私语。“我终于能画风,而不是风中的裙摆了。” [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]40岁后,萨金特厌倦了画“精致的傀儡”。他戴上草帽,背着画箱走向世界:威尼斯运河在水彩中荡漾,笔触如水流肆意(《威尼斯水道》);北非阳光灼烧画布,市集帐篷的色彩浓烈到几乎迸裂;《蒂罗尔州湖》(1910后)中,水彩泼洒出晨雾的朦胧,红与蓝碰撞出自然的私语。“我终于能画风,而不是风中的裙摆了。”                [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而波士顿公共图书馆的穹顶下,他耗时30年绘制宗教壁画,让圣经故事在粗犷线条中迸发原始力量;一战后的《毒气战》(1918-1919)更以象征主义笔法,揭露战争的残酷荒诞。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而波士顿公共图书馆的穹顶下,他耗时30年绘制宗教壁画,让圣经故事在粗犷线条中迸发原始力量;一战后的《毒气战》(1918-1919)更以象征主义笔法,揭露战争的残酷荒诞。                                [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]他笔下的“美”从非无瑕——皱纹是岁月的勋章,闪烁的眼神胜过千篇一律的微笑;从印象派光影到象征主义隐喻,他证明艺术无需标签,只需忠于本心;《石竹、百合、玫瑰》(1885-1886)中,黄昏光影与孩童纯真交织,提醒我们:刹那即永恒。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]他笔下的“美”从非无瑕——皱纹是岁月的勋章,闪烁的眼神胜过千篇一律的微笑;从印象派光影到象征主义隐喻,他证明艺术无需标签,只需忠于本心;《石竹、百合、玫瑰》(1885-1886)中,黄昏光影与孩童纯真交织,提醒我们:刹那即永恒。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

——— The End ———

|

|